今回は京都にあるお寺『随心院』のご紹介です。

この随心院、京都市の南東山科区にある真言宗の寺院です。このお寺のある地域を『小野』と言い、かつて小野氏という朝臣が治めていた地域と言う事でその名前がついているんですが、この小野氏、あまりピンとこないかもしれませんが、誰もが知っている超有名人の家系でもあります。では、今回は髄心院さんに一礼。

寺院概要

お寺があるのは小野氏所縁の地『小野』

このお寺があるのは京都市山科区、京都駅や河原町を京都真ん中の繁華街とするなら山科は京都市東部の中心地域と言えるでしょう。地下鉄東西線が出来てから俄然アクセスがよくなった山科区、その地下鉄での最寄駅を『小野駅』と言うんですが、ここはかつて小野氏という一族が治めていたからこの一帯を小野と呼ぶんだとか。

この小野氏、超有名人が二人もいます。一人は日本初の遣隋使『小野妹子』、もう一人が世界三大美女でおなじみの『小野小町』です。

小野小町の詳しい系譜は不詳とされているものの、宮中に仕えた歌人として知られる小野小町はこの地で生まれ、宮中を退いた後もこの地で過ごしたとされていて、彼女に所縁を持つ場所もこの寺院の各所に残されています。

建立の歴史

真言宗善通寺派大本山にあたるこの寺院、そもそもは仁海と言う僧が建てた牛皮山曼荼羅寺塔頭(ぎゅうひさんまんだらじ)を御本堂としていて、随心院は後から建てられた塔頭(神社でいう摂社のようなもの)だったそうです。第五世住持の増俊の時代に建てられ、以降天皇の祈願所として使用されていました。その後多くの名門貴族が入寺(住職になる事)し、このお寺は隆盛を極め多くの伽藍が建てられたりもしたんですが、応仁の乱の折に大半が焼失してしまったんだとか。

その後、ここのお寺は度々移転したり宗派が分裂していさかいが起きたりもしていたんですが、小野小町所縁のお寺として、また、紅葉の名所として多くの人に慕われるお寺として人気のあるお寺になり、現在に至っています。

境内散策

小野駅から少し細い道に入らないといけない場所にあるんですが、紅葉の時期には境内駐車場に、バシバシ観光バスまで来る結構な人気スポットです。

駐車場から見えるイチョウがお出迎えしてくれる素敵な寺院です。

本堂

境内表側に周ると見えてくる立派な御本堂。正面から入堂は出来ず、左脇の勝手口のような場所から中へ入ります。

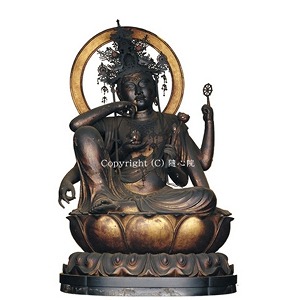

ご本尊は如意輪観音。

極彩色梅匂小町絵図

御本堂前に庭園を眺めるお部屋が用意されているんですが、そこに展示されている一際目を惹く屏風絵『極彩色梅匂小町絵図』が飾られています。

小野小町の一生を描いたとされるこの屏風絵は左から生誕、饗宴(宮仕え時)、伝承(宮仕えを終えたあと)、夢幻(諸国放浪時)をそれぞれ表しているんだとか。

作者は京都の絵かきユニット『だるま商店』さんと言う方たち、あまり聞き馴染みはありませんが、華やかさこの上ないとても綺麗な屏風絵は見る人を思わず立ち止まらせる魅力があります。

庭園と紅葉

この寺院一番の人気スポットです。

地面一面に広がる苔と、秋は深紅に染まった紅葉がとても鮮やか。

小町堂

本堂の裏手にもお庭が広がっているんですが、その真ん中にもお堂『小町堂』があります。小野小町の納骨堂だそうです。

文塚

境内垣根の裏側にも庭があり、境内が紅葉見物客でごった返しているのに対し、この裏側はけっこうひっそりしています。

そんな裏手にこれまたひっそりと建てられているのがこの文塚。

世界三大美女、勿論存命時にそんな括りで呼ばれる事はなかったと思いますが、絶世の美女と言う事は確かだったようで、そしてそんな美女を周りは放っておきませんでした。ここはそんな幾人もの男性がその思いをつづった文、つまりラブレターですね、そのラブレターの為に建てられた塚と言う事です。

今はラブレターの存在自体消えてしまった(電子メールにとってかわられた)ので、当時と比べようもありませんが、昔は人の強い思いがつづられた文をぞんざいに扱ってしまうと相手に恨まれたりよくない事になると考えられていた為のようです。

歌碑

著名な歌人としても評価されていた小野小町、歌碑が建てられています。

小野化粧井戸

境内端っこにこれまた石塀で隠されるようにしてあるのが『小野化粧井戸』です。

小野小町が宮仕えを終えてこの地に帰ってきてから、この井戸で朝夕に化粧をしていたとされる場所です。

御朱印

御朱印は境内入口で頂けます。混雑する様で、拝観時に御朱印帳をお預けして、帰りに受け取るシステムを採用しているようです。

アクセス

- 住 所:〒607-8257 京都府京都市山科区小野御霊町35

- 駐車場:あり

地下鉄東西線『小野駅』から徒歩5分。

まとめ

今回はこれで以上です。

この寺院で一番人気があるのはやっぱり紅葉シーズンなんですが、小野小町所縁の品や屏風絵など見所も多く、参拝者を飽きさせることはありません。

知名度がそこまで高くないのと京都中心から離れているので、観光客の沸き具合もまだそこそこと言ったところ。知っていると京都通ぶる事が出来るちょっとした穴場スポットです。

![]()